„Ich brauche aber Koffein“, rufe ich entsetzt aus der Küche, in die ich mich mit schweren Gliedern geschleppt habe. „Der Kaffee steht doch da“, kommt es munter von Tomegrino. Ich lasse meine Augen kreisen und sehe nur DECAFFEIN-Kaffeepulver. Das ist das Top-Getränk von Chora, der ich eine gemeine Koffein-Intoleranz unterstelle. Ich erinnere mich noch, als sie damals auf dem Jakobsweg in Frankreich „Döcaffein“ bestellt hat und die Kellnerin ihr zwei schwarze Kaffee brachte. Sie hatte „deux cafés“ verstanden, zwei Kaffee. Zwei Kaffee, davon kann ich jetzt nur träumen, ich finde nicht mal einen.

Es stellt sich heraus, es gibt gar keinen. Tomegrino hat versehntlich nur den ohne Koffein gekauft. Ich weine innerlich und mache mir einen schwarzen Tee. Lugo feiert in dieser Woche ein Fest zu Ehren von San Froilán. Der heilige Froilán, dessen Grab wir letztes Jahr schon in der Kirche von León sahen, galt als Wohltäter der Armen. Seine Reliquien, die in León und Lugo lagern, gelten als wundertätig. Wenn wir aus unserem Fenster schauen, sehen wir Menschen in mittelalterlichen Gewändern durch das historische Stadttor strömen. Der heutige Samstag stimmt ein auf den Sonntag „Domingo das Mozas“, an dem die Trachten und Folklore Galiziens im Mittelpunkt stehen. Es finden Umzüge der „Cabezudos“ (Riesenköpfe) statt, es gibt mittelalterliche Märkte und Vorführungen von Zauberern und Jongleuren.

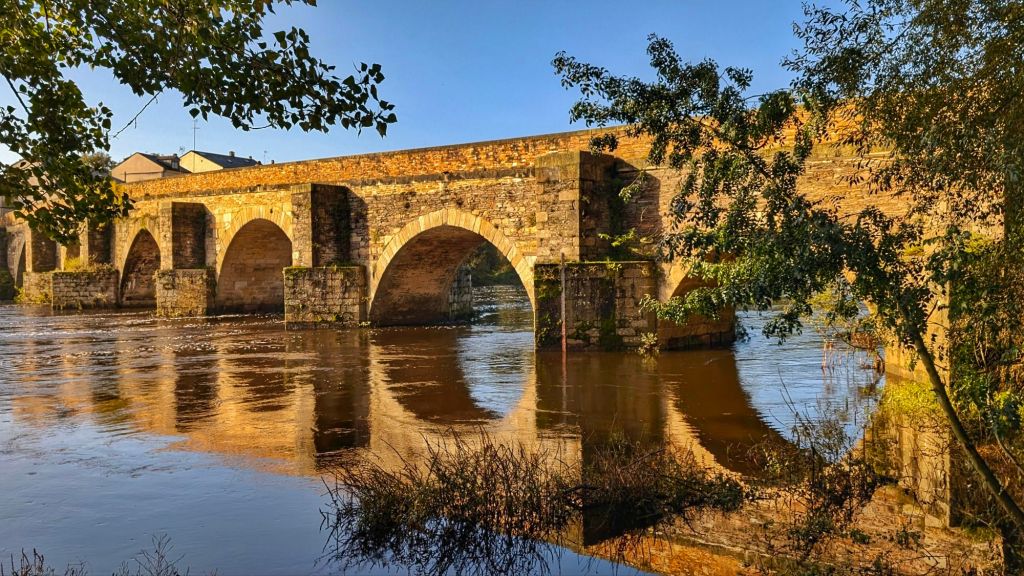

Leider müssen wir die Stadt nach einem Besuch der Kathedrale verlassen, denn es liegen wieder 30 Kilometer zwischen uns und unserem Ziel Ferreira. Wir schlendern noch etwas über den Mittelaltermarkt, der gerade aufgebaut wird und bewundern die angebotenen Köstlichkeiten. Dann geht es durch das Stadttor hinaus und über die historische Brücke, Puento Romano, erstmal steil bergauf.

In der Wegbeschreibung des Tages steht, man hätte einige moderate Steigungen zu bewältigen. Keine Ahnung, was die unter moderat verstehen. Ich fürchte, nicht das gleiche wie ich. Die Steigung führt hoch über die Stadt, die jetzt malerisch im Tal liegt. Laut Reiseführer sind es nur 200 Höhenmeter – ich denke, sie haben eine Null vergessen. Mühsam kämpfe ich mich voran. Der Rucksack hängt bleischwer und ich drehe mich mehrfach um, weil ich vermute, Fleur hat sich obendrauf gesetzt. Aber sie stapft tapfer die moderate Anhöhe hinauf.

„Moderat“, schimpfe ich vor mich hin, „mörderisch würde eher passen.“ Zu allem Übel liegen auch noch 26 Kilometer Asphalt vor uns, zweimal unterbrochen von kleinen Bögen durch ein Waldstück. Immerhin kommt die Sonne raus. In der Ferne sehe ich einen großen Stein und beschließe, dort eine kleine Liegepause einzulegen. Vielleicht muss ich nur etwas Sonne tanken, wie eine Solarzelle, damit ich wieder Energie zur Verfügung habe. Mit halb geschlossenen Augen verzehre ich einen Joghurt und einen Proteinriegel, danach würde ich gerne ein Nickerchen anschließen. Geht nicht, es sind immer noch viele Kilometer zu laufen. Fleur ist heute auch nicht so ganz auf der Höhe und so bilden wir beide die Nachhut mit großem Abstand.

Schweigend kämpfen wir uns Stunde um Stunde voran. Wenn man motivational und auch sonst durchhängt, ist stundenlanges Asphalttreten ein Multiplikator für die Verzweiflung. Gelegentlich führt die Strecke runter von der Straße durch ein Waldstück. Einmal kann man durch eine kleine Investition von 600 Metern auch noch eine Kapelle besuchen. Fleur und ich sind dankbar für die Abwechslung, auch wenn es die Strecke verlängert.

An einer Vending Machine treffen wir auf die anderen und lassen uns zu einer ausgiebigen Pause nieder. Ich beobachte zwei junge Männer, die offensichtlich Deutsch sprechen. Chora, die schon vor uns an der Vending Machine war, hat schon erfahren, dass es ihr erster Lauftag ist und sie in Lugo gestartet sind. „In Deutschland sind Herbstferien, wahrscheinlich suchen sie hier etwas Abenteuer abseits vom Tourismus“, vermute ich. Chora meint, es seien Vater und Sohn. „Niemals, guck mal, die sind doch beide noch mega jung. Das sind Geschwister“, behaupte ich. Ich beschließe, es herauszufinden und schlendere betont lässig hinüber. „Na, wie läufts denn so?“, frage ich beiläufig, während ich ansetze, meine Tasse zu spülen. Der Wasserhahn gibt jedoch kein Wasser her und einer der beiden verweist mich auf den funktionierenden Wasserhahn in der angrenzenden Toilette.

Mit sauberer Tasse bedanke ich mich und frage direkt nach, wohin das Jungvolk denn heute noch laufen will. Sie wollen mal sehen, wie weit sie kommen. Ich erfahre, dass einer schon Camino-Erfahrungen hat und mehrere Jakobswege gegangen ist. Jetzt stelle ich die entscheidende Frage: „Seid ihr Brüder?“ Lautes Lachen: „Nein“, sagt der Ältere und zeigt auf den anderen, „das ist mein Sohn.“ „Himmel – auf dem Camino altert man wohl rückwärts“, entfährt es mir. „Wie viele Caminos bist Du konkret schon gegangen?“

Ich trage meine Erkenntnisse zurück zur Gruppe und arbeite gedanklich an einem 10-Jahres-Plan für die Jakobswege der Welt. Jetzt gilt es allerdings, den Tag zu überstehen. Der Rucksack wird geschultert, er erscheint mir trotz geleertem Proviantbeutel noch schwerer als zuvor. Ich schwanke unter seinem Gewicht und ein leichtes Schwindelgefühl lässt meine Schritte unsicher werden. So wanke ich die nächste moderate Anhöhe hinauf, Kälteschauer jagen durch meinen Körper. Ich schiebe es auf Schlafmangel, denn die letzte Nacht war nach 4 Stunden vorbei.

Die Kilometer schmilzen nur langsam. Chora und Tomegrino sind außer Sicht und geschätzt zwei bis drei Kilometer voraus. Ich kann das Tempo heute einfach nicht halten. Mein Körper und mein Geist befinden sich in einer zähen Verhandlungsphase. Mehrfach versuche ich, die Strippen des Rucksacks nachzujustieren. Ich kann mir nicht erklären, warum er gestern noch kaum spürbar heute wie ein riesiger Ballast auf meinem Rücken hängt. In einem Café im Nirgendwo treffen wir erneut auf die Vorläufer. Ich lasse mich auf den Stuhl sinken und möchte nie wieder aufstehen. Selbst der Gang zum WC scheint ein Angang und nur mit Aufbietung äußerster Willenskraft zu bewältigen. „Café con leche muy grande, por favor“- Bitte einen riesigen Milchkaffee. Ich hoffe, der bringt mich wieder auf Kurs. Chora zückt ihre Geheimwaffe – die Hildegardkekse, nach einem Rezept von Hildegard von Bingen. Sie versprechen, wahre Energiebomben zu sein, und haben sich schon öfter auf schwierigen Streckenabschnitten in der Vergangenheit bewährt. Als wir weiterlaufen, zündet Chora ihre zweite Geheimwaffe. Sie verwickelt mich in ein intensives Gespräch, um mich von meinem Leiden abzulenken. Ich lausche ihren Erzählungen und klammere mich hoffnungsvoll an die rechnerisch verbliebenen 3 Kilometer bis zum Ziel.

Nach 4 Kilometern erhalte ich eine Nachricht von Tomegrino mit einem Bild von einer weiteren Vending Machine – ab hier noch 5 Kilometer! Was? Wie, 5 Kilometer? Nach meinen Berechnungen müssten wir schon längst am Ziel sein. Wo ist diese verdammte Vending Machine? Ich hoffe, wir haben sie schon unbemerkt passiert. Aber nein, sie liegt noch vor uns und von dort an sind es noch 5 Kilometer bergauf bis zum Ziel! Ich möchte mich unverzüglich ins Gras schmeißen und mit den Fäusten auf den Boden trommeln. Allerdings fehlt mir dazu die Kraft. Ich schicke Tomegrino eine Nachricht: „5 Kilometer bergauf- das schaffe ich nicht lebend.“

Google verspricht im nächsten Dorf eine Unterkunft und wir entscheiden spontan, dort Asyl zu suchen. Vorbei an der Vending Machine entdecken wir die Unterkunft, die sich als budgetsprengendes Luxushotel herausstellt. Mitten im Nirgendwo – wer übernachtet denn hier zu diesen Preisen, inmitten von Kuhwiesen. In mir erwacht der Pilgerstolz, die Pilger vor 500 Jahren hatten auch kein Zimmer mit Jacuzzi, egal wie beschissen sie sich fühlten. Ich sitze auf der Mauer vor dem Hotel und spüre, wie die Hildegardkekse reinkicken und mich mit neuer Energie versorgen. Gepaart mit Trotz und Pilgerehre gibt es mir die nötige Kraft, den vor uns liegenden Berg in Angriff zu nehmen. Es läuft sich tatsächlich leichter. Tomegrino ist vorgelaufen und sichert vier Betten in einem Schlafsaal, bis auf eines alle oben in den Etagenbetten. Die unteren sind schon belegt. Es könnte mir egaler nicht sein, als ich endlich völlig erschöpft eintreffe und die Leiter zum oberen Liegeplatz erklimme. Mit letzter Kraft beziehe ich das Bett mit den üblichen Papierlaken und rolle meinen Schlafsack aus.

Neben der Herberge gibt es ein kleines, lokales Restaurant, wo wir wieder auf Vater und Sohn treffen. Fröstelnd warte ich auf das bestellte Essen, den obligatorischen Wein mag ich nicht einmal riechen. Mich beschleicht der Verdacht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Als die anderen auf dem Rückweg zur Herberge noch den sternenklaren Nachthimmel bestaunen, interessiert mich nur noch das Etagenbett Nummer 4, wo mein Schlafsack wartet. Es ist halb neun und im Schlafsaal ist es schon dunkel, aber ich sehe in den unteren Betten noch Handys leuchten. „You can switch on the light, no problem“, sagt die Brasilianerin hustend im Bett schräg unter mir. Zögernd betätige ich den Lichtschalter und schaue in ihr leidendes Gesicht. „Du siehst aus, wie ich mich fühle“, denke ich. Sie bemerkt meinen Blick und sagt, sie sei krank. Willkommen im Lazarett – auch das noch. Schnell mache ich mich startklar für die ersehnte Nachtruhe. Als ich aus dem Bad komme, bittet mich Chora vor die Tür auf den Flur. Dort stehe ich schwankend vor Erschöpfung, als Chora mir erklärt, ich sei nicht in meiner Mitte und das erkläre auch den Schwindel und meinen unsicheren Gang. Sie bietet mir eine kurze Energieübung an, um mich wieder ins Lot zu bringen. Mir sei alles recht, wenn es mich wieder fit mache, stimme ich zu. So stehe ich auf Socken im dunklen Flur und schiebe meine Energie senkrecht über meinem Kopf zurecht, während mein Körper nur noch in die Waagerechte will. Als ich endlich oben im Bett 4 liege, ergreift der Schüttelfrost Besitz von mir und wirbelt mich, gefolgt von Hitzewellen und Kälteschauern, durch die Nacht.

Hallelujah – wo ist meine Mitte, wenn ich sie mal brauche?